1991 „zerbrach“ die Sowjet-Union, die Ukraine wurde selbständig. In der „Spiegel-Schicht“ bei „Maul-Belser“ lernten wir uns 1993 kennen, an den Maschinen, wo aus Umschlags- und Inhaltsseiten das Wochenmagazin „Spiegel“ hergestellt wurde. Ein Brotjob für uns. Wir – Peter Budig/Peter Roggenthin träumten von großem Journalismus und trauten uns was: Wir fuhren im März/April 1994 auf eigene Kosten in die Ukraine, nach Charkov. Wir wollten berichten, wie dort der Bau der Reformsynagoge voran ging. Wir recherchierten ohne Auftrag auf eigene Faust. Das Ergebnis ist diese Reportage, die wir 1995 an das Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verkauften. Dort lag die Geschichte, bis das Magazin 1999 eingestellt wurde, ohne dass sie abgedruckt worden war.

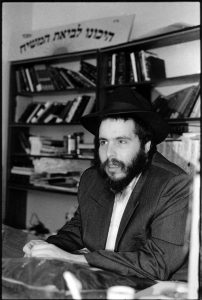

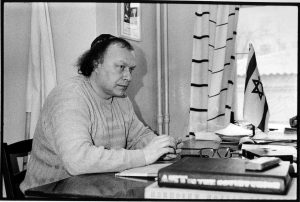

Das Aufmacherfoto zeigt Israel Abramowitsch Ioffe, den Rabbi von Charkov. (c) Peter Roggenthin

Eine Reportage von Peter Budig / Text und Peter Roggenthin / Fotos

Zu Israel Abramowitsch Ioffe, dem Rabbi von Charkov, gelangt man über einen verwüsteten Hinterhof. Drei Stiegen hoch im Hinterhaus liegt seine kleine Wohnung, man geht durch die Tür und steht in der Küche, wie es hierzulande üblich ist, kein Quadratmeter wird verschenkt, denn Wohnraum gehört zu den knappen Gütern. Treppenhaus und Wohnung sind piccobello sauber, zwar blättert die Farbe von der Wand, aber die Treppe selbst liegt ausnahmsweise nicht voll Unrat. Auch hängt hier nicht dieser widerwärtige Gestank nach kaltem Männerschweiß in der Luft, dem man auf zahllosen Fluren und Treppenhäusern, in öffentlichen und privaten Toiletten, in den staatlichen Läden und Behörden begegnet. Die Ukraine ist ein verfallenes Land, und Charkov, mit 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Metropole nach der Hauptstadt Kiew, ist eine unerhört schmutzige Stadt. Der Versuch des ehemaligen Premierministers Leonid Kutschma, sofort nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion (seit dem Referendum vom 1.12.1991) per Dekret die freie Marktwirtschaft einzuführen, ist in den Anfängen steckengeblieben. Seit Juli 1994 ist er Präsident und versucht die 5 Milliarden Schulden allein an Rußland – vor allem für Öl- und Gaslieferungen – durch verstärkte Kooperation mit dem bislang zögerlichen Westen abzubauen und die Wirtschaft anzukurbeln. Der größte Traum der meisten Menschen bleibt die Ausreise, nach Kanada, in die USA, nach Deutschland oder Israel. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die Chancen, daß sich dieser Traum erfüllt, gleich Null.

Der Rabbi hat fast sein ganzes Leben in Charkov verbracht, von den Jahren des Studiums abgesehen, und von der Zeit zwischen 1941 bis 44, als er vor den Nazis nach Grusinien floh, wie die Ukrainer Georgien nennen. Er war ein Rabbi ohne Gemeinde, ein rebbe, also ein Gelehrter, ohne Schüler, ein gläubiger Jude ohne Bart und Locken. Bis 1990 der heute ungeliebte Gorbatschow in der Folge von Perestroika und Glasnost Religionsfreiheit gewährte. Da war der Rabbi schon 80 Jahre alt und krank, auch wenn er trotzig darauf beharrt, daß er der wahre Rabbi der Juden von Charkov ist, und nicht der junge, „sehr kluge Rabbi Moshe Moskowicz“, den sie aus Amerika geschickt haben und der de facto die neue Gemeinde leitet, den Aufbau der neugegründeten chejder organisiert, der Schule für die ganz Kleinen.

(c) Peter Roggenthin

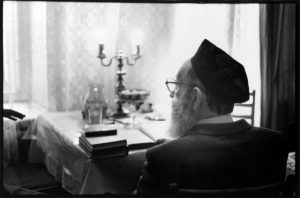

Fast wäre der Termin mit Rabbi Ioffe geplatzt, den ganzen Vormittag lag er krank im Bett. Doch als er vom Besuch aus Deutschland hörte, raffte er sich auf, kurzzeitig ging es ihm besser, denn die Gastfreundschaft und Freundlichkeit Fremden gegenüber ist das erste Gebot des Abraham. Als wir eintreten, sitzt er am Tisch in der Stube und betet. Ein schütterer Bart bedeckt das Gesicht, fällt bis auf die Brust. Wie es sich seit alters für einen fejnen Jidn ziemt, der schejn sein will, also für einen frommen, gelehrten jüdischen Mann, dem man das Gelehrtsein auch ansieht, hat er sich den Bart nicht mehr geschoren, seit er die Möglichkeit hatte, seinen Glauben auch sichtlich zu bekennen. Um den linken Arm hat er sich die t’filn, die Gebetsriemen geschlungen; tief schneidet das durch eifrigen Gebrauch dunkel und speckig gewordene Leder in die weiße, alterswelke Haut. Auch um den Kopf trägt er die t’filn mit einem Lederkästchen auf der Stirn, das Pergamentfetzen mit Zitaten aus dem Pentateuch enthält. Vor ihm liegt eine hebräische Bibel, leise vor sich hinmurmelnd liest er den heiligen Text, rhythmisch wiegt sich der Körper beim Beten hin und her. Als wir eintreten, zum vereinbarten Gespräch, tauscht seine Frau noch eilig seine verblichene Kappe gegen die schwarze aus Samt aus, die sonst nur am Sabbat getragen wird.

In allen Zimmern sind die Spiegel verhängt, so verlangt es der Brauch, denn heute nachmittag wird die Schwägerin des Rabbi begraben. Anstatt uns abzuwimmeln, an diesem Tag der Trauer, entschuldigt sich die Frau des Rabbi vielmals, uns nichts anbieten zu können, bevor die Tote nicht begraben ist.

Das jüdische Begräbnis – ein öffentlicher Akt

Nachmittags nehmen wir am Begräbnis teil. In einem uralten Omnibus fahren die Trauernden gemeinsam zum Friedhof von Charkov, wo auch die Juden begraben sind. Aus dem hinteren Teil des Friedhofsbusses wurden die Sitzbänke entfernt, hier steht der Sarg, roh aus frischen Kiefernbrettern gezimmert, der Deckel nur lose mit lange herausstehenden Nägeln auf die Sargwände geheftet. Der Sarg ist ohnehin ein Zugeständnis an die Verwaltung der Stadt. Nach altem Brauch sollen jüdische Tote nur mit einem Leintuch umhüllt in der Erde versenkt werden. Die Trauerzeremonie dauert kaum eine Stunde, ein paar hingemurmelte Gebete, dann werfen die Totengräber, vier verwegen und abgerissen aussehende Männer, die Erde ins offene Grab.

Alt ist er geworden, der Rabbi Ioffe, dieser gescheite, hochgebildete Mann, trübe sind die Augen, mit einem gelb-weißen Schleier überzogen. Nur manchmal, wenn er zu einem Thema viel weiß, dann sprudelt es aus ihm heraus, in einem Gemisch aus Russisch und Jiddisch, wild gestikuliert er, daß ihm zweimal die Kappe vom Kopf fällt. Eilig setzt seine Frau sie ihm wieder auf, denn ein frommer Mann soll sein Haupt nicht unbedeckt lassen. Vielleicht ist dieses Frommsein schuld, daß er so wenig weiß, über den Alltag, über Politik, sogar über die Nazizeit. In der Nähe der Stadt Kiew liegt die Schlucht Babij Jar, in der die Nazis, mit Unterstützung ukrainischer Helfer, 1944 35.000 Juden zusammentrieben und niederschossen; viel mehr als diese Fakten weiß er nicht darüber. Sein Leben hat er stets darauf ausgerichtet, das Gesetz einzuhalten. Er war Buchhalter von Beruf, eine typische Profession für Juden seiner Generation im Sowjetstaat, als es keine kleinen Landwirtschaften mehr für private Bauern gab, keine freien Handwerksbetriebe, aber die Juden öffentliche (Hoch)-Schulen besuchen durften, Posten in den staatlichen Firmen und der Verwaltung erhielten, die ihnen in der Zarenzeit verschlossen geblieben waren. Glücklich war der Rabbi, wenn er einen Job ergatterte, bei dem er am Samstag frei hatte, so daß er den Sabbat heiligen konnte. Seine Kollegen kannten ihn nur als fleißigen Buchhalter. Mit allerlei Tricks hat er sich Freiräume erkämpft, sich Urlaub genommen zu großen Festtagen oder sich auch mal krank schreiben lassen.

(c) Peter Roggenthin

Hätten die Kollegen den öffentlichen Markt besucht, hätten sie ihn einmal die Woche bei einer für die Juden existentiellen Verrichtung sehen können. Der Rabbi hatte nämlich eine Ausbildung zum schojchet, zum Schechter, der befugt und in der Lage ist, Tiere so zu schlachten, daß ihr Fleisch koscher ist. Der schojchet ist ein ritueller Schlächter, der die Tiere mit einem gereinigten, sehr scharfen Messer durch einen raschen Schnitt durch die Kehle tötet. Auf die Frage, ob es in Zeiten des Mangels schwierig war, sich an die Speisevorschriften zu halten, antwortet der Rabbi Ioffe mit sichtlichem Sendungsbewußtsein: „Ich bin der Rabbi und entscheide, was koscher ist“. Doch selbst diese Doppelfunktion als Gutachter und Vollzieher nützt dem Rabbi heute wenig. Früher, als die Ukraine noch Teil der Sowjetunion war, gab es immer wieder ein Huhn für das Sabbatfestmahl zu erschwinglichem Preis. Seit man sich in der freien Marktwirtschaft versucht und sich neben den staatlichen Läden, in denen es selten etwas Brauchbares zu ergattern gibt, viele freie kleine Märkte auf den Straßen breitmachen, sind auch Grundnahrungsmittel unerschwinglich geworden. Rabbi Ioffe erhält etwa 6000 Kupons im Monat als Rente, die neue Währung hat den ungeliebten Rubel abgelöst. (Im April 1993 waren das rund drei Mark, die wöchentliche [!] Inflation in der Ukraine beträgt 10 Prozent. Ende August 1994 war die gleiche Summe noch knapp 50 Pfennige wert. Alle folgenden Geldangaben geben den Stand April 1993 an.) 10 bis 15 000 Kupons verdienen Ingenieure, Journalisten und Angestellte, 1000 Kupons kostet ein Kilo Wurst, das überwiegend aus Fett und orangem Farbstoff besteht – neben Brot das Hauptnahrungsmittel der meisten Leute. Frisches Gemüse gibt es nur auf den schwarzen Märkten, ein Huhn kostet dort mindestens 3000 Kuponi, und es ist lange her, daß die Frau des Rabbi am Sabbat einen Leckerbissen servieren konnte.

Über Jahrzehnte hinweg lebte der Rabbi sein zurückgezogenes Leben, heimlich trafen sich die wenigen religiösen Juden – nur etwa zehn Familien lebten nach dem Gesetz -, die Männer kamen an geheimen Orten zum Gebet zusammen.

So verlief das verborgene Leben der Juden über siebzig Jahre. Mit Ausnahme der Stalin Ära wurden sie niemals richtig verfolgt, niemals waren sie richtig frei. Sie waren Angehörige eines Riesenreiches, ihre Verfolgung während der Nazizeit galt als Ermordung von Sowjetbürgern. Einen Platz als Juden hatten sie nicht.

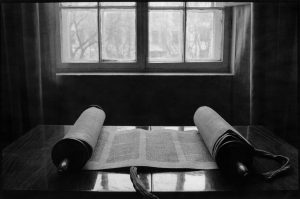

Der rechte Ort eines gläubigen Juden ist seine Synagoge, die mehr Funktionen erfüllt als die Kirche der Christen. Die Synagoge ist auch Bethaus, auch Ort des Gottesdienstes, genauso aber Treffpunkt der Gemeinde, Versammlungsort, Badehaus wenn sie eine mikwe besitzt, ein rituelles Reinigungsbad mit durchlaufendem, nicht stehendem Wasser. Die Synagoge von Charkov gehört zu den prachtvollsten und sechs größten der Welt.

(c) Peter Roggenthin

Nicht nur die Menschen leben in der Geschichte, auch Gebäude haben ein historisches Schicksal, ihre Bestimmung wechselt mit den Zeitläuften. Im Jahr 1909 wurde der jüdischen Gemeinde der Bau vom Rat der Stadt Charkow genehmigt. Es waren Reformjuden, die hier planten und gestalteten; Nachkommen der in Deutschland im 18. Jahrhundert von Moses Mendelssohn begründeten jüdischen Aufklärung. Reformjuden haben die deutsche Sprache im Gottesdienst eingeführt, die Liturgie durch Gesang und Orgelmusik bereichert. Sie versuchten, das Judentum aus seiner aufgezwungenen oder selbstgewählten Isolation zu führen, suchten Dialog und Austausch mit der sie umgebenden Kultur. Die Synagoge in Charkov gehört zu den wenigen erhaltenen Choralsynagogen der Welt, sogar ein Platz für eine Orgel war vorgesehen. Kaum fertiggestellt, machte der Erste Weltkrieg dem Gemeindeleben ein Ende. Der Gewalt der Geschütze folgte die Barbarei der Ideologie: niemals seit ihrer Fertigstellung diente die Synagoge von Charkov ihrer Bestimmung. Prächtig stand sie auf einem Hügel der Stadt, überragte mit ihrer blaugrünen Kupferkuppel die alten klassizistischen Häuser der Zarenzeit, war Tagungsort des „Clubs der Dritten Internationale“, beherbergte Behörden des neuen Staates. „Nach der Rekonstruierung Ende der 50er Jahre wurde in dem Gebäude der Sportverein ‚Spartak‘ untergebracht“, heißt es in der offiziellen Broschüre. Der Gemeindesaal, also der Hauptraum, wurde in eine Turnhalle umfunktioniert, statt der Empore, dem Platz der Frauen während des Gottesdienstes, wurde eine Zwischendecke eingezogen. Ein wahrer Tempel der Körperertüchtigung wurde der große Gemeindesaal durch die „Rekonstruierung“ der Fenster: bunte Scheiben mit Glasbildern aus dem Sportgeschehen zieren bis heute den Betsaal der Juden.

Im Jahr 1990 erhielten die Juden von Charkov ihre Synagoge zurück, ein zerfallendes Monument einer untergegangenen Epoche. Im Vorhof stehen zwei Laternen, neunarmigen Chanukka-Leuchtern nachgeahmt. Oben, am Kopf der Treppe, bewacht der Hüne Oleg Iwanzow im Kampfanzug mit Pistole und Schlagstock den Eingang. Während im Inneren gebetet und gelehrt, umgebaut, gewerkelt und geplant wird, muß das Haus schon wieder gegen Feinde von außen geschützt werden.

(c) Peter Roggenthin

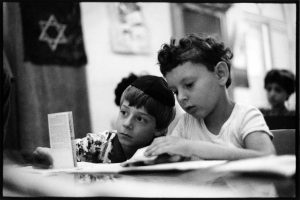

Die Eingangshalle dient während des Umbaus als Gemeinderaum: ein Pult, ein paar Stühle und ein Tisch – das muß reichen. Das religiöse Leben ist noch nicht wieder in Gang gekommen, selten kommen zehn Männer am Morgen zusammen, die vorgeschriebene Mindestzahl für das gemeinsame Gebet. Einer der hier stets anzutreffen ist, wann immer wir kommen, heißt Gershon Koltun, mit 16 Jahren bereits als Lehrer in der Synagoge beschäftigt. Seine Schüler sind wesentlich älter, mit großem Ernst sitzen sie beisammen, brüten über den hebräischen Texten. Kolton hat bereits die Talmudschule in Moskau hinter sich, bald will er zu weiteren Studien dorthin zurückkehren. Ob er ein Rabbi werden will, nach der Ausbildung, will ich wissen. Kopfschütteln: „Mein Ziel ist es, mehr zu wissen über Talmud und Tora. Ein Jude soll den Wunsch nicht haben, ein Rabbi zu werden, das ist unfromm.“

In einem kleinen Nebenraum empfängt der Rabbi Moshe Moskowicz, geboren in Venezuela, Student in den USA, die Eltern stammen aus der Ukraine. Er sieht so aus, wie man sich einen orthodoxen Juden vorstellt: schwarz gekleidet, einschließlich des Hutes, ein wirrer, etwas dürftiger Vollbart, die Schultern hängen herab, er geht gebückt und mit eingezogenem Kopf – die typische Körperhaltung von Menschen, die ihre Zeit ausschließlich über Büchern verbringen. Wie der Rabbi Ioffe gehört er zum traditionalistischen Zweig des Lubawitscher Chassidismus. Der Chassidismus entstand als mystisch-pantheistische Bewegung im Süden Polens zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Die Lubawitscher, eine Ausnahme unter den Chassiden, haben sich strengster Gelehrsamkeit verschrieben. Selbst die Zuwendung zur Lebensfreude, weiteres Merkmal der eigentlich als einfach geltenden Chassiden, wird intellektualisiert. Als ich Rabbi Moskowicz frage, was er von zeitgenössischer jüdisch-amerikanischer Literatur hält, von Joseph Roth oder Saul Bellow etwa, muß er passen: „Ich habe davon gehört, aber bis jetzt nie Zeit gehabt, so etwas zu lesen. Ich habe studiert.“ Was hält er davon, daß Ignaz Bubis‘, Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland, stets seiner Nationalität als deutscher Staatsbürger Priorität einräumt, sein Judentum als seine ausschließliche Privatangelegenheit bezeichnet. Kopfschütteln: „It never worked. Judaism is some kind international – das hat noch nie geklappt. Judentum außerhalb Israels bedeutet, ohne Nationalität zu leben“. Mit großem Engagement hat er sich an seine Aufgabe gemacht, aus den 50 000 Juden in Charkov eine lebendige Gemeinde zu formen. Er ist mit seiner Frau und den zwei Kindern hierher gekommen, hat die Sprache gelernt, verzichtet auf eine vernünftige Bibliothek, auf ein angemessenes Gehalt, auf Gelehrtenruhm. Über die Schwierigkeiten gibt er sich keinen Illusionen hin: „Die Menschen hier haben von jeder Art von Idealismus die Nase voll. Sie wollen einen Job, eine größere Wohnung, irgendwann ein Auto, wenn sie nicht fortkönnen, warten sie auf Besserung.“ Viele erscheinen nur einmal, um Rat zu suchen: wie sie am schnellsten rauskommen, aus diesem Land.

Im ersten Stock der Synagoge sind die Büros untergebracht. Zwei ständige Mitarbeiterinnen sitzen in einem großen, lichten, spärlich möblierten Büroraum. In der Ecke steht ein riesiger Eisenschrank mit vielen Schlössern: ein feuerfester Schrein für die Thorarollen. Wenn der Gemeinderaum unten einmal fertiggestellt ist, werden sie den ihnen zustehenden Ehrenplatz erhalten.

Der rasche Wiederaufbau der Synagoge überrascht. Sicher, wenn man sucht, finden sich auf anderen Gebieten Fortschritte in Charkov: eine kleine Gruppe von vifen Geschäftsleuten bringt seit 1991 die Kurse an der Charkover Börse ins Rollen, einem imposanten Rundbau aus rotem Backstein. Die Charkover Fahrradfabrik baut Mountainbikes, die im internationalem Vergleich bestehen können. Charkov war schon immer industrielles Zentrum eines Landes, das vor allem als Kornkammer des Riesenreiches galt. Der neue Präsident Leonid Kutschma setzt auf kompromißlose Marktwirtschaft – gleichzeitig gibt es Lebensmittelscheine für alle, die sich den Schwarzen Markt nicht leisten können, also der größte Teil der Bevölkerung. Auf sechs Sonderseiten untersuchte die Financial Times Ende Januar 1993 die Entwicklung in der Ukraine. „Wenn das Reformprogramm gelingt“, so das Fazit, würde es ein deutliches Zeichen setzen, für die Entwicklung in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken.“ Allein, die Hoffnungen auf schnellen Wandel ruhen auf tönernen Füßen. Seit die Russen Erdöl nur noch zu Weltmarktpreisen und gegen Devisen liefern, mit Lieferstopps drohen, falls die Schulden nicht beglichen würden, ist manch hart umkämpfter Anfang schon wieder im Keim erstickt. Geld, Devisen vor allem, ist knapp; auch der Glaube, daß Anpacken sich lohnen könnte, fehlt den meisten. Ein bleierner Pessimismus liegt über den Menschen, wie im Sommer der Smog über Athen.

Trotz der grauen Zeiten hat die Renovierung der Synagoge zu Charkov gewaltige Fortschritte gemacht. Vor drei Jahren noch sah es im Inneren aus – das abgedroschene Bild beschreibt es am treffendsten – wie nach einem Erdbeben. Heute nimmt eine Vision Gestalt an, eine idealistische, geradezu gigantische Vision von einem Zentrum des Reformjudentums, einem Ort der Versöhnung, des Dialogs, einem Platz, an dem in nicht ferner Zukunft Juden aus aller Welt zusammenkommen, in eigens bereitgestellten Gästehäusern wohnen, in einer neuen Bibliothek studieren werden… Dieses neue Zentrum soll ausgerechnet Charkov sein, dieses 1,5-Millionen-Einwohner-Industrie-Nest ganz im Osten der Ukraine. Der Mann, der diese Vision Wirklichkeit werden lassen will, heißt Eduard Hodos.

Eduard Hodos. Der geheimnisvolle Wohltäter.

Hodos, 48, geboren in Charkov, ist nach eigenem Bekennen vielfacher Dollar-Millionär (ohne die Sowjetunion vor dem Fall verlassen zu haben). Er studierte Philologie, war Strafgefangener in Krasnojarsk/Sibirien, Bürgerrechtler, Privatier im Sozialismus, Autor des Romans „Ich bin der sowjetische Jude“, ist heute noch Besitzer der bedeutendsten privaten Gemälde- und Antiquitätensammlung des Landes. Nach der ukrainischen Wende entdeckte er sein Judentum neu, ließ sich zum Präsidenten der jüdischen Gemeinde wählen und gründete einen nach ihm benannten Fonds. Sein Lebensziel: die Restauration der Synagoge von Charkov.

Er sei ein Heiliger, schwärmen die einen, ein Scharlatan, ein Lügner, ein Mafiosi, Blut der Beraubten klebe an seinen Bildern, fluchen die anderen. Wer ist dieser Mann, der selbst einräumt, kein religiöses Leben geführt zu haben, was treibt ihn, daß er mit all seiner unglaublichen Energie, seinem ganzen Vermögen, mit äußerstem Einsatz sich hier sein Denkmal setzen will?

Hodos, der Vielbeschäftigte, nimmt sich Zeit, mit uns zu sprechen. Er erzählt allerhand Geschichten, macht selbst auf die Gerüchte um seine Person aufmerksam. Jede Frage ist möglich, nie verliert er die Contenance. So sehr er die Außenwelt liebt, sich darstellt, halb spöttisch mit seinen Kontakten zu Prominenten kokettiert, den Gesprächspartner mit seiner spürbaren Intelligenz und seinem Charme erfreut, erweckt er doch den Eindruck eines Mannes, der nur wenigen gestattet, in sein Herz zu schauen. Es gibt Menschen, die reden – und entblößen sich. Hodos monologisiert – und verbirgt. Er wirkt wie ein Intellektueller, der jahrelang harte körperliche Arbeit geleistet hat. Wie ein Kunstsammler, der das Zeug zum Staatsmann hat. Wie ein Tiefgläubiger, der niemals betet. Wie ein Mafioso, mit seiner teuren Lederjacke – dem in Schwarzmarktkreisen beliebten Statussymbol -, der ohne zu Zaudern ins Wasser springt, ein Kind zu retten, aber selbst nicht schwimmen kann. Das Geheimnis dieses Menschen ist uns verborgen geblieben.

Eine Chronologie seines Lebens läßt sich nicht erstellen, doch phantastisch muten die Splitter an, die er uns daraus serviert. Um es vorwegzunehmen: wir haben seine Angaben so weit wie möglich überprüft, befreundete ukrainische Journalisten befragt und ihn nicht der kleinsten Schwindelei überführt. Hodos ist ein schwerreicher Mann, er ist in der Lage, die geschätzten fünf Millionen Dollar (!) für die Renovierung der Synagoge allein aufzubringen. Auf keinen Fall sucht er einen Mäzen, der ihm beisteht, er zahlt und entscheidet allein.

Er hat in Jahrzehnten die bedeutendste Privatsammlung von Gemälden russischer Künstler zusammengetragen, mit Bildern von Kustodijew, Repin, Malewitsch, Manewitsch, Maljawin, Ajwasowski u.a. 1989 zeigte er seine Kollektion auf einer großen Ausstellung in Moskau, bei dieser Gelegenheit lernte er Gorbatschow kennen. Dieses Ereignis war ein Wendepunkt in seinem Leben, nicht nur daß er seine Bilder aus den geheimen Verstecken holte, er beendete auch eine jahrelange Phase der inneren Emigration.

Höhepunkt dieses freiwilligen Rückzugs muß das Jahr 1979 gewesen sein. Er schrieb einen Brief an den Rat der Stadt Charkov, er wolle seine Bürgerrechte zurückgeben – ein „Delikt“, für das man gewöhnlich im Irrenhaus landete. Hodos blieb unbehelligt. 1968 hatte ihn jemand in Moskau auf der Straße als „Jid“ beschimpft, eine Beleidigung, die dem Frevler eine Tracht Prügel, dem Herrn Hodos aber drei Jahre Sibirien eintrug. In der Sowjetunion bestand Arbeitspflicht, Hodos arbeitete nach der Entlassung jahrelang offiziell als Elektriker, ohne je am Arbeitsplatz erschienen zu sein. Er schrieb den Roman „Ich war der sowjetische Jude“, (1979) die Geschichte eines Juden, der ein Attentat auf einen Bürgermeister plant. Hodos ist davongekommen, mehr noch, er ist heute ein vielgeachteter Mann, mit Kontakten in der ganzen Welt. Als wir Ihn besuchten, wurde gerade sein Besuch beim israelischen Ministerpräsidenten in Jerusalem vorbereitet. „Neider haben meine Vergangenheit, meinen Reichtum zum Anlaß einer Klage vor dem Rabbinergericht in Moskau gemacht. Wäre ich ein unehrenhafter Mann, ein Mafiosi, würde ich schweigen und zurückgezogen mein Leben genießen.“ Unnötig zu erwähnen, daß er freigesprochen wurde, vor dem Gericht. Der Urteilsspruch: ein Mann, der spät den Weg zum Glauben findet, sei mehr wert, als viele Gelehrte, die nie gezweifelt haben.

Vision einer Synagoge in Freiheit

Das ist die Geschichte des Eduard Hodos, wie er sie uns berichtet hat. Was wir wissen, hat er uns in beiläufigem Plauderton erzählt, Fragen zu Einzelheiten hat er niemals beantwortet, er erzählte einfach eine neue Geschichte. Vieles deutet darauf hin, daß Hodos sein Ziel erreichen wird, dann wird in Charkov eine der bedeutendsten Choralsynagogen der Welt wiederentstehen, Juden werden hierher pilgern, um zu diskutieren, zu beten, zu feiern. Noch sträuben sich die Orthodoxen, Gegner des Reformjudentums von Anfang an; es meckern und schimpfen der alte Rabbi Ioffe, der junge Rabbi Moskowitsch. Eine Choralsynagoge, mit Gesang, das weicht ab vom strengen Gesetz, das einem Lubawitscher Chassiden alles bedeutet. Hodos kümmert das nicht: „Wenn sie Ihre Kämpfe austragen wollen, hätten sie das in der früheren Sporthalle tun sollen.“ Er läßt sich gar nicht erst auf Diskussionen ein. Er zahlt, organisiert, plant, schuftet, läßt seine Beziehungen spielen – und schweigt. Stein um Stein, renovierte Kuppel um restaurierte mikwe baut er an seinem Denkmal, erfüllt sich seine Vision.

(c) Peter Roggenthin.